Article de l’Illustration n° 4574 du 1er novembre 1930

Messer Guido Cavalcanti savait bien qu’on le raillait dans les compagnies de l’attachement qu’il avait aux choses éternelles. C’est pourquoi il fuyait les vivants et recherchait les morts.

Anatole France (Le Puits de Sainte-Claire.)

- Le Jour des Morts est la cime de l’année. Ce cri, jailli des lèvres de Barrès au début de son magnifique 2 novembre en Lorraine, comment ne se représenterait-il pas indéfiniment chaque année, tout le long de cette funèbre journée, en l’âme meurtrie de ces hommes, dont je suis, qui ont vu mourir à vingt ans la plupart de leurs contemporains et qui, depuis lors, ne peuvent plus apercevoir la vie qu’à travers un pâle réseau d’innombrables croix de bois ?…

- Nulles heures ne savent mieux aviver nos secrètes puissances de sentir que celles des lendemains de Toussaint, dont les fièvres salutaires palpitent sous un ciel cendré. En notre âme endeuillée fermente intensément, pendant cette journée, le souvenir de ceux qui nous précédèrent, de ceux que nous aimions, de ceux qui nous aimèrent. Et, par cette fécondation mortuaire, notre pensée devient un terrain très favorable à l’épanouissement spontané de ces vérités que nous peut seul révéler un intime contact avec la terre et avec les morts. Ce début de novembre est l’instant parfait d’une préparation morale à tout ce qui doit être entrepris ou supporté tous les autres mois. Tant de pensées qui s’en vont à la mort nous incitent à parer notre vie d’une beauté voulue. En vérité, c’est d’une tombe que l’homme reçoit ses meilleures directions de vie, ses plus sûrs motifs d’action.

- En ce jour privilégié pour l’âme, il n’est pas de promenade plus indiquée qu’une visite aux lanternes des morts. Jamais le culte des disparus ne se concrétisa en un plus harmonieux jaillissement. Jamais les espérances en l’au-delà ne se résumèrent plus joliment qu’en ces lueurs perpétuellement entretenues sur les tombes, attestant au-dessus des chairs décomposées, l’immortalité de l’esprit. Disséminées sur le sol français, ces veilleuses funèbres sont la plus pure expression de la piété de ceux qui passent envers ceux qui sont passés, le plus bel hommage du périssable à l’éternel.

*

**

- Partout et toujours les morts ont été respectés et craints par les vivants. On oublie leurs leçons, mais on honore leur cendre. Atoutes les époques et chez tous les peuples, le mystère de l’autre vie, de l’existence qui suit la mort, préoccupa vivement les esprits et se traduisit par de touchantes sollicitudes. En Egypte, pour assurer la survie de l’ombre, du Ka mystique, du « double » d’un être devenu immatériel, l’on accumulait dans la tombe des provisions et des urnes, des coupes et des trésors, cependant que, songeant à l’âme, l’on traçait au sommet du mausolée un souhait semblable à celui dont on discerne encore les hiéroglyphes dans la vallée des Rois, au dessus de sarcophage de Séti Ier :

« RESURRECTION – ETERNITE » - N’est-ce pas le même souci qui, à Rome comme en Grèce, faisait déposer dans la bouche du défunt une obole destinée à payer le prix réclamé par Charon pour le passage du Styx en la barque fatale[1], tandis que, pour l’existence obscure de la tombe, l’on entretenait près du défunt des armes et des bijoux. Chez les Hébreux, pour qui le trépas était un châtiment, des sacrifices expiatoires étaient accomplis dans le même but pour retirer les morts du schéol, ce lieu redoutable où se rassemblaient les disparus après leur dernier soupir, et pour leur obtenir les joies de la résurrection de la chair, tant espérées et prédites par Job.

- Mais il appartenait à l’Eglise du Christ de remplacer ces pratiques et ces cérémonies par un acte du coeur, par la prière pour les morts. « Nous célébrons les trépassés, déclare Origène dès le troisième siècle, parce que ceux-là ne meurent pas qui paraissent mourir. » Or, quoi de mieux qu’une lueur pour symboliser – tout en inspirant et réclamant aux fidèles de bienfaisantes oraisons – la flamme sacrée du souvenir d’où jaillit cette prière ? D’autre part, une lumière perpétuellement renouvelée n’est-elle pas aussi l’image de ces foyers de clarté – formés par les traditions et les croyances – que se transmettent d’âge en âge les générations successives, la réplique de l’antique flambeau passant de main en main et que le vent de la course attisait encore ? Tout le divin peut se réconcilier autour d’un feu sacré.

- Voilà pourquoi, longtemps même avant que le christianisme ne couvrît notre sol de lanternes des morts, l’entretien de veilleuses sur les sépultures constituait un rite essentiel du culte des trépassés. Les premiers chrétiens ne firent qu’imiter les païens[2] en plaçant des lampes dans les tombeaux et en allumant des cierges autour des morts. Le cierge, voilà bien la descendance chrétiennes de ces torches dont on illuminait, dans la Rome des dieux, le corps du gisant durant les funérailles. Et le geste pieux de ces paysans de Haute-Saône qui, aujourd’hui encore, disposent au soir de la Toussaint une lumière devant chaque tombe de leur cimetière, rejoint, au plus lointain des âges, l’appel formulé sur une tombe païenne des premiers siècles de notre ère : « Qu’on veuille bien prendre soin d’entretenir, d’orner, de couronner la statue de ce défunt et celle de son épouse et qu’on y allume des cierges. »

- Mais bientôt l’Eglise s’avisa de prendre ombrage des origines peu orthodoxes de ce funèbre luminaire. Au concile d’Elvire (vers 325), elle interdit d’allumer des feux dans les cimetières, appuyant cette décision sur le caractère de superstition dont s’enveloppait encore cette coutume. Cela ne dura pas longtemps. Les ténèbres momentanées se dissipèrent. Et la lumière revint vaciller sur les tombes. Des textes nous révèlent la présence de chandelles de cire lors des funérailles de l’évêque Fonteïa Concordia et de la soeur de saint Grégoire de Nysse. La flamme avait triomphé des textes qui la voulaient étouffer.

- Il est vrai que, pour être introduit dans la liturgie nouvelle, le cierge avait reçu, des pieuses mains de Pierre d’Esquilin et de saint Ambroise, le baptême symbolique. Il était devenu l’image du Christ en les trois parties qui le composent. Sa cire est la chair très chaste et pure du Sauveur, né d’une vierge; sa mèche, celée en cette cire, est l’âme très sainte de Jésus, cachée sous l’enveloppe de son corps; sa flamme est l’emblème de la déité de Notre Seigneur. Auprès d’un défunt, la vacillante lumière des cires consumées rappelait désormais la radieuse foi dont avaient été irradiées ces chairs glacées, en même temps que les éblouissements éternels du paradis. Saint Jérôme prend soin de préciser ce lumineux présage de vie immortelle : « On allume des cierges près du corps des défunts pour signifier qu’ils sont morts illuminés des clartés de la foi et qu’ils resplendissent maintenant dans la gloire de la céleste patrie. » Ingénieuses beautés, troublante poésie de la symbolique, dont s’enchantait Huysmans devant la Cathédrale…

- Du cierge individuel à la lanterne collective, il n’y a qu’un pas. Il fut assez vite franchi. Pour attirer la protection divine sur les morts rassemblés dans les champs de repos et pour leur valoir des prières, l’on alluma très tôt des feux dans les cimetières. Puis le fanal se précise, s’orne et se développe. Tandis que se déroulent les rudes siècles du moyen âge, voici que des colonnes creuses, dont la silhouette s’affine et se décore progressivement, s’élèvent pour contenir le feu sacré. A côté du clocher de l’église des vivants, la lanterne des morts élève son clocheton. Tour à tour romane ou ogivale, de style renaissance ou classique, tantôt cylindrique, tantôt carrée, tantôt octogonale ou hexagonale, elle dresse, peu à peu, dans les cimetières de France, son aiguille ajourée. Hélas ! c’est au passé qu’il faut mettre aujourd’hui ce présent ! Car bien peu de ces charmants monuments ont survécus aux dévastations séculaires. Les fureurs absurdes des révolutions et des guerres, la dégradation des climats, et surtout, le déplacement des cimetières leur furet fatals. Lorsqu’on s’avisa d’éloigner du coeur des villages, au nom de l’hygiène, les tombes jadis placées autour des églises, on négligea toujours, et l’on abattit parfois le phare de l’ancien cimetière. Tant et si bien qu’aujourd’hui il n’en reste pas cinquante à travers toute la France. Et il n’y a guère qu’en notre pays que l’on en puisse rencontrer. Sans doute, en Toscane, une chapelle funéraire du quatorzième siècle s’adorne d’une de ces veilleuses funèbres. Mais ce sont des moines de Cîteaux qui la bâtirent dans le cimetière de l’abbaye de San Galgano. Sans doute il existe en Autriche, en Tyrol et en Bohême des piliers analogues où, près de la lueur funèbre, des cloches sont logées. Mais ces colonnes de bois ou de pierre ne sont que les filles des nôtres, puisqu’elles furent toutes bâties aux quinzième et seizième siècles, tandis que nos fanaux mortuaires datent presque tous du douzième et du treizième siècle. Quant aux vieilles tours isolées que possèdent l’Ecosse et l’Irlande, ne nous pressons pas trop de les assimiler aux lanternes des morts. Leur destinée nous demeure trop mystérieuse pour risquer semblable attribution. Et rendons enfin aux croisés, qui apportèrent en Orient cette émouvante coutume, la lanterne des morts de Saint-Jean-d’Acre, dont il est parlé dans la Chronique de Rains :

- « A dont mourut Salahedin… et lui enfouis en la cymitère Saint-Nicholaï-d’Acre, de jouste sa mère qui moult ricement y fut ensevelie ; et a sur eux une tournière (lanterne) bièle et grand, où il est nuit et pour une lampe pleine d’huile d’olive. »

- N’en déplaise à Saladin, sultan d’Egypte et de Syrie, annexons sans remords cet édifice des Lieux Saints.

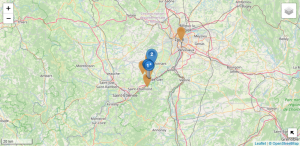

- La France est donc l’indiscutable patrie des lanternes des morts, C’est sur notre territoire qu’elles naquirent et se développèrent. Mais comment se fait-il qu’on les rencontre seulement en certaines régions du Centre et de l’Ouest ? Sauf de très rares exceptions, elles sont toutes rassemblées, suivant un ordre concentrique, autour d’un foyer de rayonnemennt constitué par l’actuel département de la Haute-Vienne qui, à lui seul, en compta vingt. Autour de ce noyau central, elles s’échelonnent tout le long des départements limitrophes. Puis tout s’éteint. Pourquoi sont-elles groupées ainsi ? Nul ne l’a dit. Et le mystère de cette répartition n’a jamais été dissipé. Viollet-le-Duc déclare bien que « ce sont les territoires où se trouvent les pierres levées qui nous présentent des exemples assez fréquents de lanternes des morts ». Mais l’inexactitude de cette assertion saute aux yeux les moins avertis. Car en Bretagne, où se dressent le plus grand nombre de pierre levées, il n’y a pas une seule lanterne des morts.

- Alors faut-il se résigner à ne jamais percer le voile de ces origines obscures ? Non pas. Si l’on regarde quelque peu une carte de la formation historique du territoire français, une curieuse remarque s’impose bientôt à l’esprit. Tout ce rassemblement de monuments funèbres se trouve à peu près exactement contenu dans les limites de l’ancien duché d’Aquitaine, créé après le démembrement féodal survenu àla fin du dixième siècle. Limoges, centre de ce duché, est, en même temps, le centre de rayonnement de ces lueurs mortuaires. Alors, n’est-il pas permis de croire que ces fanaux de pierre étaient une tradition, une coutume de ce duché ? Et, d’autre part, après avoir situé leur province natale, pourquoi ne pas voir en elles – et ceci non plus n’a jamais été remarqué – une conception de la race celtique qui peupla ces régions ? Le dieu des Celtes : Cruth-Lod, n’habitait-il pas un palais dont le toit était parsemé de feux nocturnes ? Puis, ce culte des morts, cette tendre douceur envers les trépassés, cette poésie du souvenir et de la douleur, ce sont bien là des caractères essentiellement celtiques. Enfin, l’on vient de constater, en parcourant les lignes précédentes, qu’en dehors de France ces lanternes existaient seulement en Ecosse ou en Autriche. Or ces territoires furent occupés longuement par les Celtes. Enfin j’ai remarqué que, presque toujours, les lanternes des morts s’élèvent où s’élevèrent là où se trouvait une abbaye bénédictine. Il y a là, à mon avis, plus qu’une coïncidence. D’autant que, tout justement, la commémoration des morts du 2 novembre est une pratique religieuse qui prit naissance à l’abbaye de Cluny et n’exista longtemps que dans les couvents de l’ordre de Saint-Benoît. En attendant que cette filiation ou adoption bénédictine des lanternes des morts puisse être approfondie – et je compte bien m’y consacrer – je crois pouvoir affirmer déjà que, si les bénédictins ne furent pas les créateurs de ces fanaux de pierre, ils en furent tout au moins les pieux propagateurs[3]. Tout cela semble permettre de jeter sur ces lueurs funèbres quelques définitives clartés.

*

**

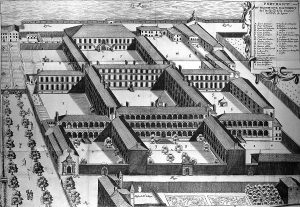

- Après s’être penché sur leur berceau, il n’est pas inutile de décrire quelque peu les lanternes des morts. Placés dans les cimetières[4], là où partout ailleurs s’élève la haute croix de pierre dont ils tiennent la place, dressés sur une plate-forme plus ou moins élevée, ces phares des trépassés se composent d’un pilier creux surmonté d’un lanterneau ajouré, à toiture pyramidale ou conique, portant une croix en son sommet. Ils sont creux pour permettre l’élévation de la flamme dont ils constituaient le reposoir et ajourés en leur partie supérieure afin de favoriser le rayonnement de la lueur qu’ils contenaient. Cette lueur était introduite, soit – quand le canal d’accession était étroit – par une petite ouverture carrée, disposées à cet effet à la partie inférieure du pilier, d’où la veilleuse était hissée par une poulie jusqu’à son logement, soit – lorsque le fanal funèbre était plus large – par une porte placées à la base du monument, d’où la lampe était montée par un homme grâce à un escalier intérieur ou grâce à des trous disposés en gradins le long de la colonne afin que le grimpeur y pût placer les pieds.

- Une table d’autel accompagne d’ordinaire les lanternes des morts. Partout l’autel est orienté avec soin selon les règles précises édictées par l’Eglise. Auprès de lui se retrouvent parfois les vestiges d’une crédence de pierre où, pendant le service de la messe, les burettes étaient placées. A quoi pouvait servir cet autel ? Sans doute à des cérémonies mortuaires. Il ne faut pas oublier que, très souvent, le seigneur du lieu, en faisant don à un corps religieux d’une église paroissiale, apportait à sa libéralité cette restriction que le droit de sépulture n’était pas compris dans cette donation. Les morts du village n’étaient donc pas introduits dans l’église et la messe funèbre des humbles se déroulait dans le cimetière, autour du fanal sacré. Parmi les tombes antérieures, le gisant attendait l’absoute avant de s’enfoncer dans la terre des morts, cependant que, là-haut, tremblotant au sommet du phare, la petite lueur affirmait l’espérance en la vie éternelle.

- En dehors de la célébration de ces tristes cérémonies, à quoi étaient donc destinées les lanternes des morts ? Cette question a fait couler beaucoup d’encre et déchaîné bien des erreurs. On a voulu faire de ces édicules religieux ds monuments druidiques ou gaulois, romains ou maures. N’a-t-on même pas été jusqu’à les déclarer consacrés aux dieux mânes ! Tout cela est pure imagination. Les plus anciennes lanternes funéraires dont la trace nous soit parvenue sont postérieures aux terreurs de l’an mil et furent élevées en des siècles où les Gaulois, les Romains et les Maures avaient depuis longtemps disparu de notre sol.

- D’autres commentateurs ont avancé que, par les feux placés à leur sommet, elles servaient de fanaux pour les voyageurs, parfois de phares pour les marins. C’est encore faire fausse route. Si ces lanternes étaient placées bien en vue dans les champs de repos, le plus souvent au bord des chemins, de façon à être parfaitement aperçues des passants, c’est que, le but des tombeaux étant, selon les termes de saint Augustin, « d’admonester les vivants de prier pour les morts », la lueur de la veilleuse funèbre avait pour dessein primordial d’attirer aux morts, dont elle s’entourait, le plus grand nombre possible de prières. C’est d’ailleurs pour cette même raison que les cimetières furent primitivement placés autour de cet incomparable lieu de rassemblement constitué par les églises, comme aussi devant les portes des villes et sur les grands chemins, « afin que, par ce moyen, ajoute Sponde dans les Cimetières sacrés les passants et les voyageurs qui entrent ou sortent des cités se souviennent de prier pour ceux qui y sont enterrés ».

- Oui, c’est bien là, sans aucun doute, le but essentiel des lanternes des morts. Construites en des siècles de foi, elles sont des édifices de foi, élevés dans un dessein totalement religieux et mystique. C’est errer que les vouloir relier au paganisme, comme le fait Viollet-le-Duc lorsqu’il déclar retrouver en elles une vague survivance du culte des peuples antiques pour le feu. C’est errer encore que les rattacher aux superstitions primitives, sur les traces d’un archéologue poitevin, M. Le Cointre, qui les croit destinées à préserver les vivants de la peur des revenants, de ce « timore nocturno », de ce « negotio perambulante tenebris », dont parle le Psalmiste. Certes, il serait vain de nier les frayeurs de nos pères devant la nuit et devant la mort.Le sage roi Salomon, lui-même, ne s’entourait-il pas, lorsqu’il reposait, de soixante soldats, choisis parmi les plus vaillants et les plus armés de ses gardes, « en raison, dit le sacré Epithalame, des frayeurs de la nuit qui troublaient son repos » ? Nos aïeux connaissaient bien ces sinistres histoires et redoutaient terriblement l’apparition inopportune des mauvais esprits. Mais s’ils attribuaient aux veilleuses funèbres le pouvoir d’endormir leurs superstitieuses terreurs, c’est que, grâce à elles, ils croyaient apaiser l’âme irritée du trépassé. Ils savaient qu’il n’est point de meilleur moyen pour calmer les exhibitions posthumes qu’un Pater ou qu’un Ave. De cette créance nous trouvons la preuve dans l’institution du clocheteur des trépassés, dont les promenades – aussi pieuses qu’incommodes – se perpétuèrent à Paris et dans le Laonnais jusqu’au dix-huitième siècle. C’était un veilleur de nuit qui parcourait, aux heures de sommeil, les rues désertes en agitant lentement une sonnette et en criant par intervalles :

Réveillez-vous, gens qui dormez,

Priez Dieu pour les trépassés.

- Voilà donc bien le véritable but de ces lanternes funéraires : honorer les morts et les rappeler aux prières des vivants. La flamme qui brûle perpétuellement, de nos jours, sur la tombe du Soldat inconnu n’a-t-elle pas la même fonction sacrée ? Cette édifiante destination des veilleuses funèbres, Pierre de Clugni, surnommé le Vénérable, nous la confirme dès la première moitié du douzième siècle : « C’est, écrit-il, par respect pour les morts qui reposent dans le cimetière que cette lumière est entretenue. » Peu après, en 1187, Guillaume de Tournon ajoute que ces lampes « rappellent et symbolisent l’immortalité de l’âme ». Et d’autres textes nous précisent encore que nos pères voyaient en ces monuments un moyen d’obtenir auprès du Souverain Juge le salut éternel des gisants d’alentour en demandant à la lueur incessamment entretenue d’ « éclairer dans les voies éternelles les âmes des trépassés ».

- La question est donc entendue. Affirmation de l’immortalité de l’âme, hommage aux morts, rappel incessant des morts aux vivants, telle est la triple signification et la triple mission de ces émouvantes aiguilles de pierre, appelées, suivant les provinces, fanal funéraire, tournière, lampier, lanterne des morts… Lanterne des morts… Terme joliment imagé, en lequel se trouve évoquée la belle destinée de ces phares dont se servent les trépassés pour nous rappeler leur souvenir, pour éclairer notre mémoire, pour nous signaler la présence des morts, de même que, le long des mêmes routes, d’autres lanternes nous signalent la présence des vivants.

- Comment leur lumière était-elle entretenue ? Par des donations ou des legs. En 1187, par exemple, Bernard de Radulphe de Séchaine laisse six livres pour entretenir la lampe du cimetière de Dalon. Parfois on avait recours à d’autres ressources. A Saint-Goussaud, c’est le produit des quêtes qui servait à acheter l’huile nécessaire. A Montrol-Sénard, cette huile était forunie à tour de rôle par les villages voisins. A Saint-Amand-Magnazeix on l’extrayat des noyers dont s’ombrage encore le cimetière. Au Falgoux, trente personnes étaient chargées d’alimenter la veilleuse, et lorsqu’une d’entre elles disparaissait, son héritier ou plus proche parent était inscrit à sa place. Ainsi se perpétuent les traditions qui font les peuples forts.

- Elles étaient allumées toutes les nuits, et souvent nuit et jour. Chaque jour des Morts, tout le village se rassemblait autour d’elles pour entendre dévotement une messe funèbre. La nuit précédente, des clercs, ayant reçu, à cet effet, des dons spéciaux, avaient passé la nuit en prières autour de la lanterne des trépassés. Les rares négligences dans l’accomplissement de ces oraisons salvatrices étaient rudement réprimées. Une chronique de Saint-Quentin nous relate l’histoire d’un clerc fustigé par un bourgeois pour avoir dit, au coin du feu, les sept psaumes de la pénitence qu’il devait, moyennant sept deniers, réciter sur l’herbe du cimetière.

- Et, dans la brume des matins de novembre, le prêtre offrait aux morts le divin sacrifice.

- … Lorsque le jour des morts imprimait sa tristesse

- Aux coeurs emplis de foi : que, dans chaque maison,

- Vers les parents défunts montait une oraison,

- La lanterne des morts allumait sa détresse.

- Et devant le flambeau tremblant au vent du Nord,

- Illuminant la foule attentive et pleureuse,

- Le prêtre élargissait sa plainte douloureuse

- En tirant du mystère et de l’oubli ces morts.[5]

- Maintenant, les lanternes des morts sont mortes presque toutes. A peine en reste-t-il cinq dizaines en France. Le beau chapelet de pierre… Et, parmi ces dernières et belles attardées, bien peu ont conservé leur antique fonction. Elles ne sont plus, en général, que des colonnes désertées. Ces vierges sages ont perdu leur lampe. Il est bien rare d’en pouvoir rencontrer une où la flamme sacrée brille encore. Ce précieux bonheur m’a été accordé récemment, au cours d’un voyage à travers la Vendée, en octobre dernier. Ce fut aux Moutiers-en-Retz, sur les bords de l’Atlantique, par un jour sombre et gris où la tempête d’équinoxe faisait rage et martelait avec fureur, de ses vagues exaspérées, les côtes proches. Seule au milieu des rafales et des averses qui noyaient sans arrêt le paysage, une faible lueur brillait derrière les fenêtres de la lanterne des morts… Lueur consolante au milieu de l’ombre menaçante, spiritualité opposée aux éléments brutalement déchaînés, chaleureuse flamme sous un ciel hostile…

- – C’est, me dit un habitant, qu’il y a un mort dans le village. La coutume s’est toujours perpétuée d’allumer une lampe dans le fanal aussitôt qu’un décès se produit dans la commune et d’entretenir la lumière jour et nuit jusqu’au moment où le cadavre repose en terre.

- Et, tout justement, l’enterrement apparaissait sur la place de l’église, précédé d’un vieux Vendéen portant entre ses bras, comme un enfant très cher, un grand crucifix d’argent. Puis, suivi de toutes les coiffes du village, le cercueil était porté sur une carriole, infiniment plus accordée au paysage que les détestables carrosseries de nos Pompes funèbres.

- Pourquoi laisser tomber en désuétude un si touchant usage ? Qui ranimera la flamme dans nos lanternes funéraires ? Depuis la dernière guerre, la belle idée qui présida à leur conception a été reprise par un certain nombre d’architectes pour des monuments élevés aux innombrables sacrifiés. Sur les plus grands champs de bataille, des phares mortuaires dressant leur silhouette neuve, veillent sur le repos des glorieux trépassés. Ce que l’on a fait pour nos morts au champ d’honneur, pourquoi ne pas le faire pour les autres morts ? En Italie, la coutume des veilleuses funèbres s’est maintenue. A Brescia, tous les soirs, l’on allume un phare, au milieu du campo-santo. Pourquoi, dans nos cimetières, ne pas rétablir les lanternes des morts ?

- Quoi qu’il en soit, si ces veilleuses funèbres n’existent plus guère autour de nous, elles existent du moins, partout en nous, depuis les tragiques mêlées où plus d’un million et demi de Français sont morts. Jamais le culte des disparus ne fut plus vif en notre pays qu’au lendemain d’une guerre aux hécatombes sans précédent. Cette, flamme qui, jadis, brillait en son foyer de pierre, c’est en nos coeurs qu’elle brille aujourd’hui. Rien ne pourrait atténuer son éclat. Les morts sacrés de 1914 à 1918, dont l’âme se haussa jusqu’aux suprêmes cimes morales, dont le douloureux sacrifice revêtit une inégalable beauté, qui payèrent de leur sang et de leur vie la victoire et la paix, ne doivent point être oubliés. C’est le devoir sacré de ceux qui restent de rappeler leur souvenir à ceux qui viennent. Ils ne s’y dérobent point. Ainsi placés à tous les carrefours de la vie, reflétant en leur ardent regard la flamme dont furent illuminées les brèves destinées de leurs camarades trop tôt tombés, c’est en les survivants de la dernière guerre qu’il faut chercher aujourd’hui les dernières lanternes des morts.

Roland Engerand

- ↑ Cette troublante coutume s’est d’ailleurs perpétuée depuis ces premiers siècles jusqu’à notre vingtième siècle. Le descendant d’une des plus illustres familles de Touraine, le comte de Rilly, m’apprit, ces mois derniers, que, lorsque mourut sa belle-mère, une pièce d’or fut glissée, par une vieille servante, entre les mains de la morte avant que le cercueil fût clos.

- ↑ « Oui, déclare saint Augustin, nous avons quelque chose de commun avec les païens, mais notre but est différent. »

- ↑ Un exemple parmi tant d’autres : dans le Puy-de-Dôme, sept lanternes des morts nous ont laissé leur trace. Six d’entre elles s’élevaient dans des villages où se trouvaient des prieurés bénédictins, et la septième auprès d’une commanderie des templiers.

- ↑ Si l’on en rencontre quelques_uns hors des enclos funèbres, c’est que le lieu où ils se dressent, devenu aujourd’hui promenade ou place publique, était primitivement un cimetière.

- ↑ Hubert Fillay – Les lanternes des morts.

(Cet article est un ancien article qui se trouvait sur mon site généalogique que je viens de fermer)

Bravo pour cet article Certains bagnards rentre en embarquant comme marin pour gagner leurs passages Il m'arrive d'en trouver mais…